偽情報があふれる時代に、情報リテラシーが不可欠な理由

偽情報はかつてないほど複雑化しており、メディアと情報のリテラシー教育が不可欠となっています。 Image: Unsplash/Hartano Creatives

- 偽情報は、生成AIなどのテクノロジーによって増幅され、かつてないほど複雑な課題となっています。

- あらゆる世代、セクターにおいて、メディアと情報に関する十分な知識を効果的に取り入れることが、社会全体の情報レジリエンスを高めるために不可欠です。

- 偽情報の各段階におけるギャップを特定し、目標を絞った介入を行うシステム的対応を支援するために、新たなモデルが提案されています。

情報を批判的に分析する能力が、これまで以上に重要になっています。ウイルスのように伝播する虚偽情報、ディープフェイク、人々の感情に訴えて誤解や分断を生むためのコンテンツなど、情報環境は以前にも増して複雑で分かりにくいものになっています。

こうした背景のもと、 メディアと情報に関して十分な知識を得る力、すなわち「メディアと情報のリテラシー」 は、個人の重要なスキルであると同時に、民主的な対話や社会のつながり、公共への信頼を守るための基盤として、グローバルな優先課題となっています。

メディアと情報のリテラシーは、情報にきちんとアクセスし、正しく読み解き、評価し、必要に応じて発信する力を養うものであり、アルゴリズムや商業的な仕組み、さまざまなリスクに満ちたデジタル社会の中で、個人が主体的に行動する力を支えます。ただし、その価値は個人のスキル習得にとどまりません。

偽情報の拡散手法がより高度化、巧妙化する中で、教育現場や職場での研修、公的な情報発信、さらにはデジタルプラットフォームの設計など、あらゆる場面でメディアと情報のリテラシーを取り入れるための、社会全体での取り組みが不可欠です。

世界経済フォーラムの「デジタルセーフティ・グローバル・コアリション」が発表した最新の報告書、『メディアリテラシーの再考:情報整合性のための新たなエコシステムモデル(Rethinking Media Literacy: A New Ecosystem Model for Information Integrity』では、情報整合性を強化するための包括的なモデルを提案。同報告書は、対策を講じるための複数の起点を特定。現在の取り組みにおけるギャップを明らかにしています。

生成AIをはじめとするテクノロジーが事実と虚構の境界を曖昧にする中、メディアと情報に関する十分な知識の必要性が、かつてないほど高まっています。

”十分な知識を必要とする範囲と緊急性の増大

メディアと情報のリテラシーは、もはや従来の「メディアリテラシー」の範囲を超えて、デジタル、人権、ニュース、広告、コンピューター、プライバシー、さらにはAIに関するリテラシーも含む、幅広い領域をカバーするものとなっています。そのため、さまざまな媒体や形式にわたる情報を的確に入手し、分析し、評価し、創造できる力を身に付けることが重要です。

生成AIをはじめとするテクノロジーが事実と虚構の境界を曖昧にする中、メディアと情報に関する十分な知識の必要性が、かつてないほど高まっています。

ただし、その重要性が認識されている一方で、現在の取り組みは断片的なままです。取り組みのほとんどは若年層や学校教育に偏っており、成人教育や生涯学習の領域には大きな空白が残っているのです。また、教育分野以外では、取り組みの連携、長期的な評価、資源もまた不十分であるのが現状です。

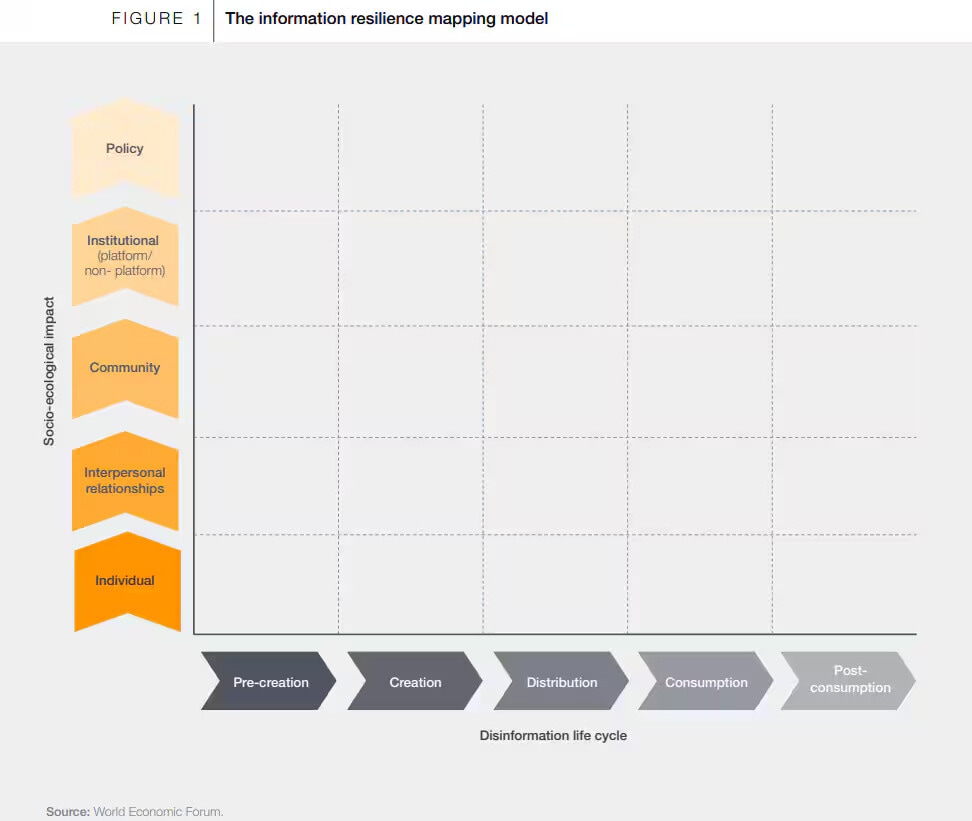

情報レジリエンス・マッピング・モデル

報告書で提案されている新たな「情報レジリエンス・マッピング・モデル」の核心は、「偽情報のライフサイクル」と「社会生態学的モデル」と呼ばれる2つの補完的な概念フレームワークを統合している点です。

これらのフレームワークの視点を整合させることで、現在のメディアおよび情報リテラシーの取り組み全体をより明確に把握し、取り組みの抜け漏れや改善の機会を可視化すると同時に、継続的かつ拡張可能な連携、インパクトの実現を可能にします。

社会生態学的モデル

同報告書は、個人の行動が広範な社会システムの中で形成され、影響を受けることを示す「社会生態学的モデル」に基づいています。このモデルでは、社会のさまざまなレベルで相互に関係し合う要因のネットワークに注目します。

- 個人レベル:最も中心にあるのは個人レベルです。批判的思考、感情リテラシー、メディアの見極め、デジタル環境への対応力などのスキルが、個人が情報を解釈し、関与する上で中心的な役割を果たします。

- 対人レベル:家族、友人、同年代の仲間、メンターは、情報習慣の形成に重要な役割を果たします。メッセージの転送や日常の会話を通じて、これらの対人ネットワークは、虚偽の内容の拡散や訂正の最初のラインとして機能する場合が多いと言えます。

- コミュニティレベル:学校、宗教団体、地域メディア、市民団体は、虚偽情報の拡散を強化する、または押しとどめる役割を果たします。コミュニティの規範、地域機関への信頼、地域性の高いメディアへのアクセスなどのすべてが、個人が多様な視点に接するかどうかを左右します。

- 機関レベル:教育機関、メディア企業、デジタルプラットフォームなどの大規模な組織は、生成、拡散、抑制される情報の性質とその方向性を大きく左右します。プラットフォームの設計、アルゴリズムによる推奨の仕組み、報道基準、そしてメディアリテラシーへの資源配分といった要素が、偽情報が拡散しやすい情報環境の形成に深く関わっています。

- 政策レベル:国や地方の規制と国際的な規制が、行動の法的、構造的な境界を定義します。また、偽情報に対する体系的な対応を可能にする条件が政策により整備されます。

メディアと情報リテラシーの重要性に対する認識が深まる一方、現在の取り組みはデジタル時代の現実に対応しきれていません。

”偽情報のライフサイクル

モデルのもう一方の軸は、時間軸に沿った偽情報のライフサイクルです。生成前、配布、消費後の各段階で、偽情報の供給と需要の両方を削減するために、それぞれ異なる協調的介入が必要です。

- 生成前:この段階は、文化的な価値観や社会的認識、説明責任に対する意識といった要素によって形成されます。これらの基盤となる条件が、どのような偽情報であっても、それが広がりやすい土壌となるか、それとも定着しないかを左右します。

- 作成:偽情報の生産を可能にするツールと条件に着目。特に、影響力の大きいコンテンツを容易に作成可能かどうかが重要です。この課題は、生成型AIの一般市場への普及により、偽情報の規模、精度、説得力が加速されることでさらに深刻化しています。

- 拡散:プラットフォームが偽情報の拡散と正常化にどのように寄与するかを分析します。アルゴリズムや構造的な要因が、どのコンテンツが表面化され、拡大され、無視されるかを形作る点を強調します。アカウンタビリティを追及するためには、透明性の向上が不可欠です。

- 消費:個人が日常生活の中で情報とどのように相互作用し、より良い習慣を育むかを分析します。介入を行う場合は、批判的な関与を促進し、操作への脆弱性を軽減し、ユーザーが偽情報を挑戦する能力を強化することを目的とします。

- 消費後:偽情報が個人と社会に与える長期的な影響に対処します。偽情報発信者は迅速に適応するため、対応にはレジリエンス戦略を含める必要があります。具体的には、持続的な被害への対応計画、影響を受けた人々の支援、偽情報が流通した後も進化する脅威に対応するためのシステムの強化などが挙げられます。

連携した対応

メディアと情報リテラシーの重要性に対する認識が深まる一方、現在の取り組みはデジタル時代の現実に対応しきれていません。

情報レジリエンス・マッピングモデルは、偽情報への理解と対応を包括的に捉えるための枠組みを提供します。このモデルは、個人の教育にとどまらず、地域社会、組織、政策レベルにまで広がる、連携的かつ多層的な対策の必要性を強調しているのです。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

Disinformation

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。