公平な医療を通じたレジリエンスのある社会の構築

日本では、国民皆保険制度により、すべての国民に対する公平な医療アクセスが確保されています。 Image: Unsplash/Beth Macdonald

4月7日の世界保健デーを迎えるにあたり、公平な医療アクセスの重要性を今一度認識する必要があります。世界的に高齢化が進む中、いかに病気や怪我をせずに健康に過ごせる「健康寿命」を伸ばすかが、レジリエンスのある社会構築における課題となっています。そのためには、病気の早期発見や治療が鍵となり、必要な医療への公平なアクセスが不可欠です。

日本では、国民皆保険制度により、すべての国民に対する公平な医療アクセスが確保されています。1961年に同制度が導入されるまでは、国民の3分の1にあたる約3,000万人が公的医療保険に未加入であり、医療費を賄えずに命を失う人が後を絶ちませんでした。現在では、原則、個人の所得に応じた保険料を支払い、医療費の3割を自己負担することで、誰もが公平に医療にアクセスすることができます。

一方、世界で最も高齢化の進む日本では、20~64歳と65歳以上の人口の割合が、1990年の5.1人に1人から、2025年には1.8人に1人になり、高齢者の割合が35年で倍以上に増えると推定されています。このため、より高度な治療や介護など、医療のニーズも変化してきました。また、高齢化と共に国民医療費も増え続けています。2000年に約30兆円だった国民医療費は、2022年には46兆円を超え、国民総生産に対する比率においても、5.61%から8.24%へと上昇。時代に合わせて保険内容を更新し、医療制度を効率化することが課題となっています。

そのため、日本政府は近年、データヘルス計画の実施や高額療養費制度の負担上限額の引き上げを見送るなど、医療保険の制度を更新することにより、医療への公平なアクセスの保持に取り組んできました。また、医療サービスへの負担に対処するため、政府や企業は医療業務のデジタル化により効率化を測っています。こうした官民の連携により、日本では、誰もが平等に医療を受けることができるためのための取り組みが進められています。

時代とともに更新する公的医療保険

国全体での高齢化や特定地域の過疎高齢化が進むにつれ、必要とされる医療も変わってきました。全ての国民への公平な医療アクセスを維持するため、日本では医療保険に関連する制度などの更新が行われています。

現時点で必要とされる医療を効率的かつ効果的に提供するため、2013年に開始したのがデータヘルス計画です。この計画では、医療保険を使用した人の医療費や健康診断のデータを分析し、これに基づいた保健事業を実践。実際のデータに基づいて健康リスクを階層化し、保健事業の効果が高い対象者の抽出などを行うため、保険事業の実効性を高めることができます。

また、国民医療費が増え続けていることに加え、特定の地域では過疎化などにより、公的医療保険の保険者であった市町村の中には、財政的に対応が難しい自治体がありました。そこで、厚生労働省は、2018年に国民健康保険における主な財政運営を市町村から都道府県へと移し、より安定的な財政運営と事業運営の実施に取り組んでいます。

さらに、増大する医療費における対策の焦点となっていた、高額療養費制度の負担額引き上げ案も、2025年3月に見送りとなることが決定しました。高額療養費制度とは、医療費により家計への負担が過度にならないよう、年齢や所得に応じて一カ月の上限額を設け、これを超えた場合に超過額が支給される制度です。同制度は、がんや難病などの高額な治療が必要な人の医療費負担を軽減し、高額であっても必要な医療にアクセスできる仕組みの一つとなっています。負担額の引き上げにより、治療を受けられない人が出るため、本制度の見送りにより、医療アクセスが守られることとなりました。

デジタル化により医療業務を効率化

医療サービスの負担増に対応するため、デジタル化による業務効率化が進められています。2021年からは、ICチップが組み込まれた電子身分証明書であるマイナンバーカードを国民健康保険証として使用することが可能になりました。同カードには、過去に処方された薬や特定健診等の情報がデジタルデータとして蓄積されており、過去の履歴をまとめて見ることができます。そのため、厚生労働省は、同カードの普及によって医療従事者による問診や保険証の確認などの事務作業にかかる時間が短縮され、医療業務の負担が軽減されることを期待しています。

また、企業による医療業務のデジタル化も進んでいます。例えば、株式会社Alyでは、生成AIを活用して退院サマリなどの医療文書を自動生成するサービスを提供。簡易化する機能もあり、医療従事者の負担軽減に寄与しています。また、Ubie株式会社でも同様のサービスの他、AIを用いて患者に事前問診を行い、診療の効率化と充実化を実現するサービスを提供。逼迫する医療現場の負担緩和に貢献しています。

公平な医療へのアクセスが社会のレジリエンスを構築

日本医師会によると、日本では戦後、すべての人に医療が保障されたことで、現役世代が安心して働くことができるようになったとされています。また、こうした医療制度が日本における高度経済期を支え、世界的な経済大国へと成長した、と同会は述べています。誰もがアクセス可能な医療制度は、国民の健康だけでなく、レジリエンスのある社会や経済の構築に貢献します。日本における国民皆保険や医療業務におけるイノベーションは、グローバルに展開される取り組みにおいても、ベストプラクティスとして貢献することが期待されます。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

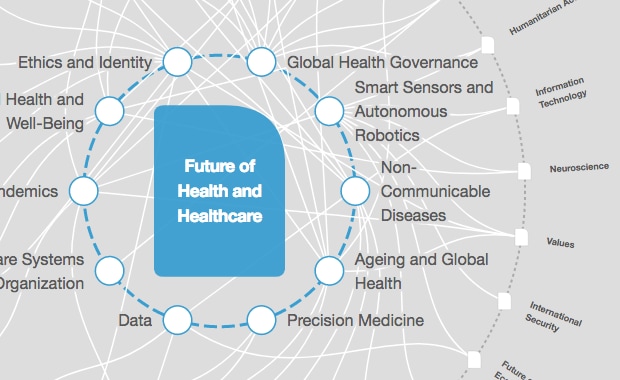

ヘルスとヘルスケア

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。

もっと知る ヘルスとヘルスケアすべて見る

Cynderella Carlynda “Cyndy” Galimpin

2026年2月11日