経済回復への鍵となる日本のスマートシティへの取り組み

Image: Takashi Watanabe / Unsplash

- デジタル庁の新設をはじめ、日本では待望のデジタルトランスフォーメーションへの道が拓かれようとしています。

- スーパーシティ法は、自治体のデジタル・トランスフォーメーションに向けた官民連携の強化を目的としています。

- 日本は、プライバシー、インターオペラビリティ(相互運用性)、ビジネスモデルなどの重要な課題について、知識の共有とその収斂を目指す「G20 Global Smart Cities Alliance (GSCA)」を創設期からサポートしています。

伝統的にペーパーワークの煩雑な手続きにこだわってきた日本にとって、新型コロナウイルスの感染拡大とその変化への対応は、教育から医療に至るまで公共サービスを抜本的に変革し、近代化に向けてデジタル化がいかに重要であるかを明らかにする機会となりました。

日本は、世界的に見ても技術進歩が目覚ましく、国民がデジタル政策の必要性を強く認識しているにもかかわらず、パブリックセクターや多くの民間セクターにおいてデジタル時代への取り込みが遅れています。

そのため、昨年、日本政府が発表した「デジタル庁」の新設は、大きな期待と熱意をもって迎えられました。デジタル社会の実現に向けた、この新たなイニシアティブは「Society 5.0」の名で知られるビジョンに基づき、デジタルテクノロジーの可能性と人間のニーズの統合を目指しています。そして、そのビジョンは何百万人もの都市住民の生活を向上させ、経済成長を促進するという前例のない機会を提供するスマートシティの将来性と見事に一致しています。

日本全国でスマートシティ戦略が本格化しつつあることは、少しも驚くことではないでしょう。

イノベーターのジレンマ

ただしこれは、所与のものではありません。日本は、G20の中で最も都市化が進んでいる国として、数十年にわたり未来都市の理想像としてインスピレーションを与えてきた一方で、世界第3の経済大国としての地位と日本の都市のデジタル競争力は往々にして一致していません。影響力のあるIMD(国際経営開発研究所)世界競争力センターによるデジタル競争力ランキングでは、日本は27位にとどまっています。

日本はある意味、イノベーターのジレンマに陥っているともいえるでしょう。バスが定刻通りに来るのであれば、バスが今どこを走っているのかを知らせるアプリの有用性はそれほど高くなく、ミスが起こる頻度が低ければ、紙ベースの手続きにそれほど不便を感じることはないでしょう。ハンコやファックスなど、従来の「アナログな」システムを効率的に運用する能力に長けていたために、諸外国が、社会的課題に対処するために先駆けて取り組んできたデジタル・トランスフォーメーションに遅れをとってしまったのかもしれません。

このような状況下にある日本も、デジタル庁やその他の取り組みにより前進し始めています。平井卓也デジタル改革担当大臣は、政府が、民間企業の恒久的なデジタル改革を反映できるよう、意味のある変革を行う権限を持つことを約束しています。

トップダウン、ボトムアップの変革

2020年5月、日本で「スーパーシティ法」が制定されました。この新たな法律は、都市のデジタルトランスフォーメーションに向けた官民連携を強化することを目的にとして定められました。スーパーシティに選ばれた都市は、医療、教育、エネルギー、防犯、そして、自動運転車の開発・利用を含む交通などに、AI(人工知能)とビッグデータを導入していくことになります。

スーパーシティでは、地域のサービスとテクノロジーの連携に権限を持つ「スマートシティ・アーキテクト」を任命します。これにより、積年の課題であるサイロ化した各機関の協働関係の構築と、異なる行政管轄区域間におけるシステムのインターオペラビリティ(相互運用性)を確保することが可能になります。

国が方向性を打ち出す一方で、都市レベルでも変革に向かう動きが生まれています。 例えば、福岡市は、日本の公的書類に必要となる捺印を廃止し、デジタル手続きを可能にしました。加古川市では、ヨーロッパで生まれた参加型民主主義のプラットフォーム、「Decidim(ディシディム)」の導入が進んでいます。こうした変革の多くは、イノベーションと新しいテクノロジーの活用により組織的な障害を乗り越え、公共サービスを抜本的な見直しに取り組む自治体やパブリックセクターの若い世代リーダーによって推進されています。

パンデミック後の日本では経済回復が最優先されますが、このようなデジタルに向けたイニシアティブは、市民のニーズを満たすと同時に長期的に持続可能な成長を促す方法として考えれらています。

- l広島県では、政府主導でデータ交換プラットフォームが導入され、地域最適化のために10社以上の民間企業のデータが連携・分析されています。

- 浜松市、加賀市、加古川市など、「G20 Global Smart Cities Alliance (GSCA) 」のメンバー都市では、5Gやケーブルによる地域のブロードバンド無線アクセスの導入が始まっており、新しいインフラへの投資が加速しています。

- つくば市では、さまざまなスタートアップと連携したオンライン医療サービスの導入が進められています。

- 前橋市のスーパーシティプロジェクトの公募には、155社の民間企業が応募しており、スマートシティプロジェクトに対する民間企業の関心の高さが伺えます。

今後の課題

これらの努力にもかかわらず、日本は、都市の「スマート化」を進める上で大きな課題に直面しています。従来、各都市は投資と認知度の獲得のために競争を続け、長期戦略の策定、テクノロジー政策を採用、世界のテクノロジーベンダーとの個別交渉など、連携することなく進めてきたたことが原因で多くの苦労がありました。煩雑過ぎる調達プロセスや、断片化した時代遅れのシステムへの依存などが相まって、結果的に失敗に終わってしまう取り組みが多くありました。世界の都市が経験してきたこれらの障壁が、Society 5.0.が目指すデジタルトランスフォーメーションを、意欲のある都市が実現するのを阻んでいるともいえます。

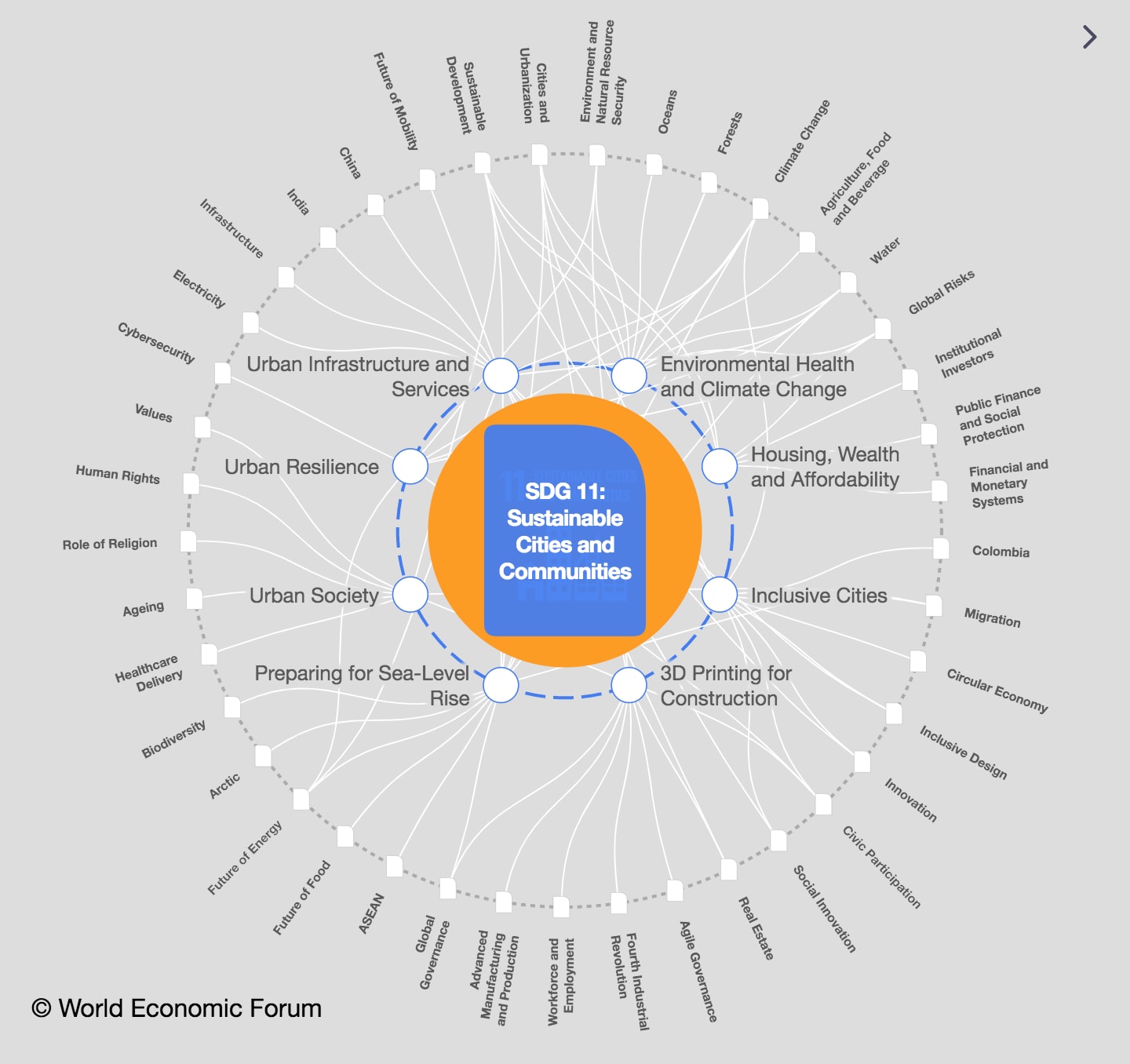

世界経済フォーラムは、マルチステークホルダー・アプローチにより、こうした課題へのソリューションの提供に向け、取り組みを進めています。世界経済フォーラム第四次産業革命センターでは、G20 Global Smart Cities Alliance (GSCA) に世界の専門家の知見を集約し、規模に関わらず様々な都市が学ぶことのできるグローバルな基準を具体化し、共有しています。2019年に大阪で開催されたG20サミットでの表明以来、日本は同アライアンスを創設期からサポートしてきました。

このように知見や知識を共有することは、プライバシー、インターオペラビリティ(相互運用性)、ビジネスモデルなどの重要な課題に関する議論の収斂につながります。グローバルな基準に向けた収斂は、日本にとって大きな意味を持ちます。米国や中国といった大きな市場は独自の基準を設定すればそれを遵守してもらえますが、日本を含む他の国々にこのやり方は通用しません。グローバルな基準がなければ、日本は閉じられたプロダクトエコシステムの中に取り残されてしまう可能性があるのです。

世界経済フォーラムは、オープンでグローバルな未来の実現に向けて共に構想を練るため、日本のスマートシティのコミュニティが一同に会する機会を設けています。個別の最適化を目指すのではなく、グローバルで開かれた市場において人々の暮らしを改善していくために、デジタルサービスをどう実装するべきでしょうか。そして、そのために必要となるグローバルなルール作りを、どのように進めていけば良いでしょうか。

日本で開催されるグローバル・テクノロジー・ガバナンス・サミットが、これら課題の解決に向けた駒を進める好機となることを期待しています。

参加登録はこちら。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

持続可能な開発目標11: 持続可能な都市とコミュニティ

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。