アジア太平洋地域の心不全治療に、今こそ投資が必要な理由

アジア太平洋地域では、約3,200万人が心不全に苦しんでいます。 Image: Unsplash/Quan-You Zhang

- 心不全はアジア太平洋地域で約3,200万人に影響を及ぼしており、患者数は糖尿病よりもはるかに少ないにもかかわらず、医療システムに糖尿病よりも大きな負担をかけています。

- 早期発見、患者登録、地域密着型ケアに対する賢明な投資が、入院率の低下、コスト削減、長期的な治療成果の向上につながります。

- 予算の再配分からいわゆる「罪悪税」などの革新的なモデルに至るまで、持続可能な資金調達により、心不全対策を政策の周縁から主流へと位置付け直すことができます。

アジア太平洋地域では約3,200万人が心不全を抱えて生活しています。この疾患の罹患者数は糖尿病よりもはるかに少ないにもかかわらず、糖尿病よりも多くの医療費が使われており、医療制度を持続不可能な状態へと静かに追い込んでいる一方で、政策議論では従来ほとんど注目されていません。

心不全は孤立した課題ではありません。この地域における広範な心血管疾患危機の深刻な最終段階であり、すでに主要な死因となっているからです。心不全は、アジア太平洋地域全体で年間600万の入院患者を生み出している点で、他の多くの非感染性疾患とは異なります。

また、一度進行すると回復は極めて困難です。このために、早期の投資は不可欠であると同時に、財政的にも賢明な選択となります。

対策の遅れがもたらすコスト

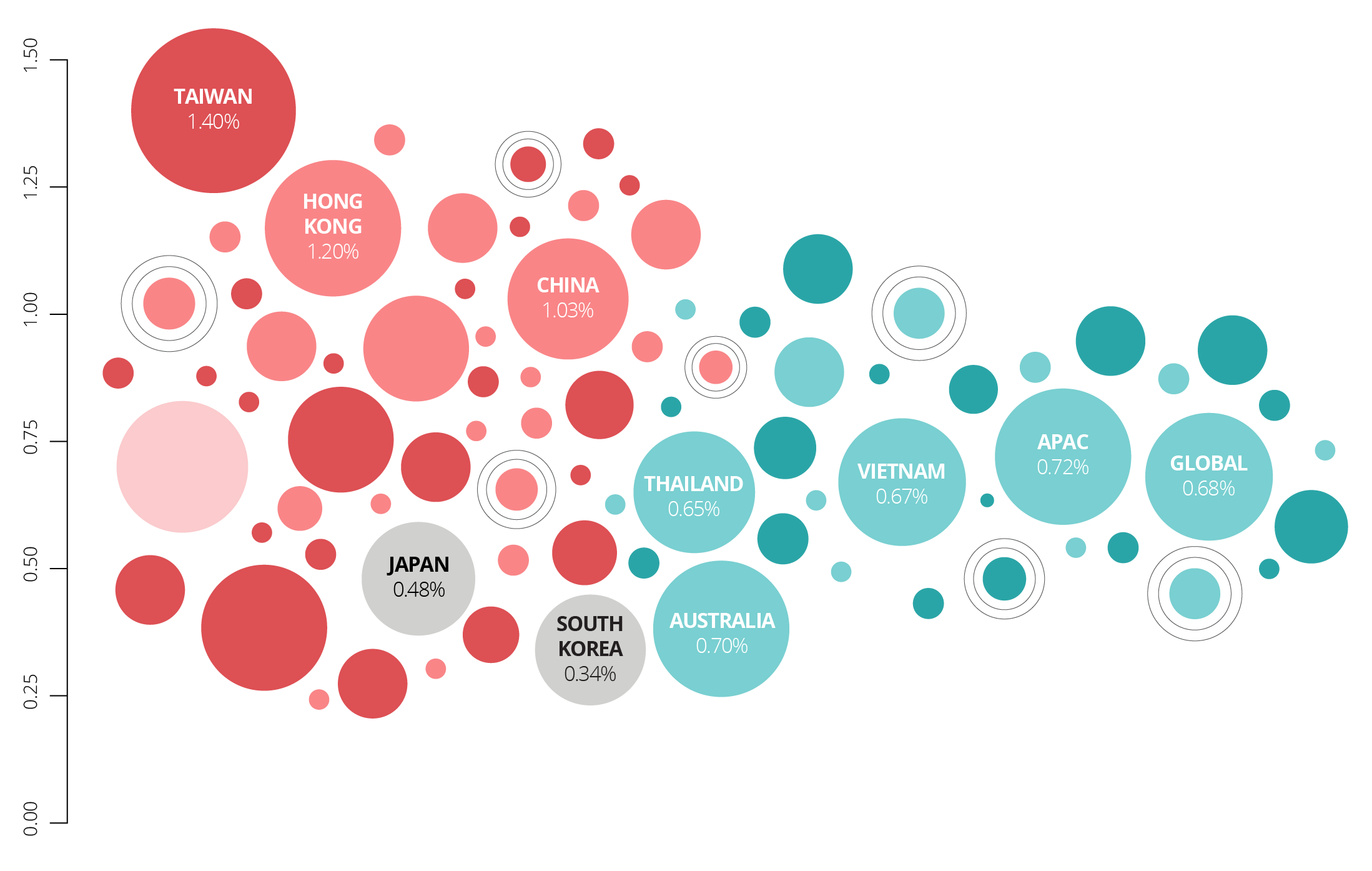

アジア太平洋地域では、心不全患者3,200万人に対する医療費が、各国の医療支出の8~10%を占めていると推定されます。対照的に、2億人(心不全患者の6倍以上)が罹患する糖尿病の医療費は、全体の約5%に過ぎません。

この不均衡は、患者が急性期に達するまで受診を控える、受動的な医療モデルを反映しています。発見の遅れ、入院への過度の依存、断片化された長期ケアが費用を押し上げ、各国政府にとって重大かつ避けがたいコストとなっているのです。

急速な高齢化と、生活習慣病を含む非感染性疾患の増加に伴い、同地域の医療システムは財政的転換点に差し掛かっています。2030年までに非感染性疾患による早期死亡を3分の1削減するという国連の持続可能な開発目標(SDGs)への進展は停滞しています。

心不全および心血管疾患に対する政治的コミットメントは依然として低く、広範な非感染性疾患対策の中で埋没する傾向にあります。また、測定可能な目標や専用の資金もほとんど存在しません。心不全は一般に他の非感染性疾患の帰結、または併存疾患であることを考慮すると、アジア太平洋地域は深刻な課題に直面しています。

2026年度予算の策定を進める多くの政府にとって、心臓不全管理の改善に向けた予算配分の必要性は説得力のある主張です。対策を遅らせれば、コスト増と治療結果の悪化を招くのみです。今、先を見据えた投資を行うことが、将来の医療費削減につながるでしょう。

治療の全段階にわたる予防

心不全は臨床的負荷となるばかりでなく、生活の質を著しく損ない、抑うつや不安を助長し、支援が不足しがちな介護者にとっても重い負担となります。

その影響は家族、労働力、国家経済にまで波及します。実際、アジア開発銀行は非感染性疾患がすでに経済成長の障壁となっていると警告。心不全は、この懸念を象徴する疾患です。

一方、早期発見から長期フォローアップに至る心不全ケアの全過程において、予防と管理を強化すれば、入院率が低下し、治療成績が向上するというエビデンスが示されています。例えば香港では、心不全は2型糖尿病の合併症のうち最も費用のかかるものの一つであり、患者1人当たり年間約13,000ドルの追加費用が発生しています。

同国の公的医療制度に関する研究では、バイオマーカー検査であるNT-proBNPを導入し、高リスク患者をスクリーニングして積極的に治療することで、患者1人当たり約850ドルの費用削減と、約0.13年の寿命延長が実現したことが明らかになりました。早期投資は明らかに効果を発揮するのです。

心不全治療を変革する3つの賢明な投資

国家医療予算に限りがあることは確かですが、積極的、予防的なケアに資金を充てる実用的かつ持続可能な解決策は存在します。各国政府および政策立案者は、以下のような心不全治療プロセス全体にわたる影響力の高い介入を重視しなければなりません。

- 一次医療 – スクリーニングツールの償還:特に地域診療所において、バイオマーカー検査を診療現場で利用可能とし、同時にこれを償還対象とすることで、より迅速かつ公平な診断が可能となります。早期診断により治療開始が早まり、心不全の発症を遅延、予防することが可能となります。

- システムレベル – データ収集とレジストリの構築:地域連携と連携した全国的な心不全レジストリへの投資を行うことにより、データの標準化、モニタリングの改善、各国が互いに学び合うことが可能になります。データ品質の向上は、より賢明な資金調達、より良い政策設計、より効率的な資源配分につながります。

- 三次医療 – 長期的ケアの強化:フォローアップケアとリハビリテーションは極めて重要であるにもかかわらず、優先順位が低い傾向にあります。多職種による心不全クリニック、デジタルヘルスツール、地域密着型人材モデルを通じたフォローアップの拡充は、患者の長期的な治療成果を向上させ、より強靭な慢性疾患ケアシステムの構築につながるでしょう。

これらの改革を総合的に実施することで、保健システムの成熟度が異なる各国にとって、明確で実行可能な政策指針が形成されます。

これらはまた、非感染性疾患とメンタルヘルスに関する国連総会ハイレベル会合の成果を裏付けるものです。同会合では、すべての人が経済的な困難を伴うことなく保健医療サービスを享受することを目指す「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」の基盤として、非感染性疾患サービスをプライマリケアに統合することと、健康増進・予防・スクリーニング・診断・治療・リハビリテーションを可能とする、持続可能かつレジリエンスの高い医療システムによる支援が求められました。

未来を守るための断固たる行動

早期発見、体制強化、地域密着型ケアへの投資を通じて、アジア太平洋地域は、財政の持続可能性を確保すると同時に、多様な医療制度環境において心不全の治療成果を改善するための、明確かつ実行可能なロードマップを構築することができます。

低、中所得国においては、医療における優先事項の競合により、心不全ケアが後回しにされるリスクがあります。このため、予防医療への予算再配分から「罪悪税」の導入、関連疾患の統合的サービス提供に至るまで、革新的な資金調達モデルが不可欠です。

アジア開発銀行が指摘するように、こうした措置は限られた資源をより効果的に活用すると同時に、持続可能な医療提供の確保に役立ちます。スクリーニング、診断、長期ケアを含むあらゆる段階での予防に資金を投入することで、アジア太平洋地域は心不全の負担を軽減し、患者の治療成果を向上させ、医療システムと社会への長期的な負担を緩和できるでしょう。

心不全はアジア太平洋地域で静かに命を奪っていますが、政策の優先順位を下げたままにする必要はありません。断片的なアプローチの時代は終わりました。

各国政府は今こそ行動を起こし、心不全の予防とケアを優先する必要があります。そうでなければ、将来さらに大きなコストを負担するリスクを負うことになるでしょう。今日の断固たる行動は、何百万もの命を救うだけでなく、アジア太平洋地域の経済的未来も守ることになるのです。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

メンタルヘルス

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。

もっと知る ヘルスとヘルスケアすべて見る

Camila Pintarelli

2026年2月24日