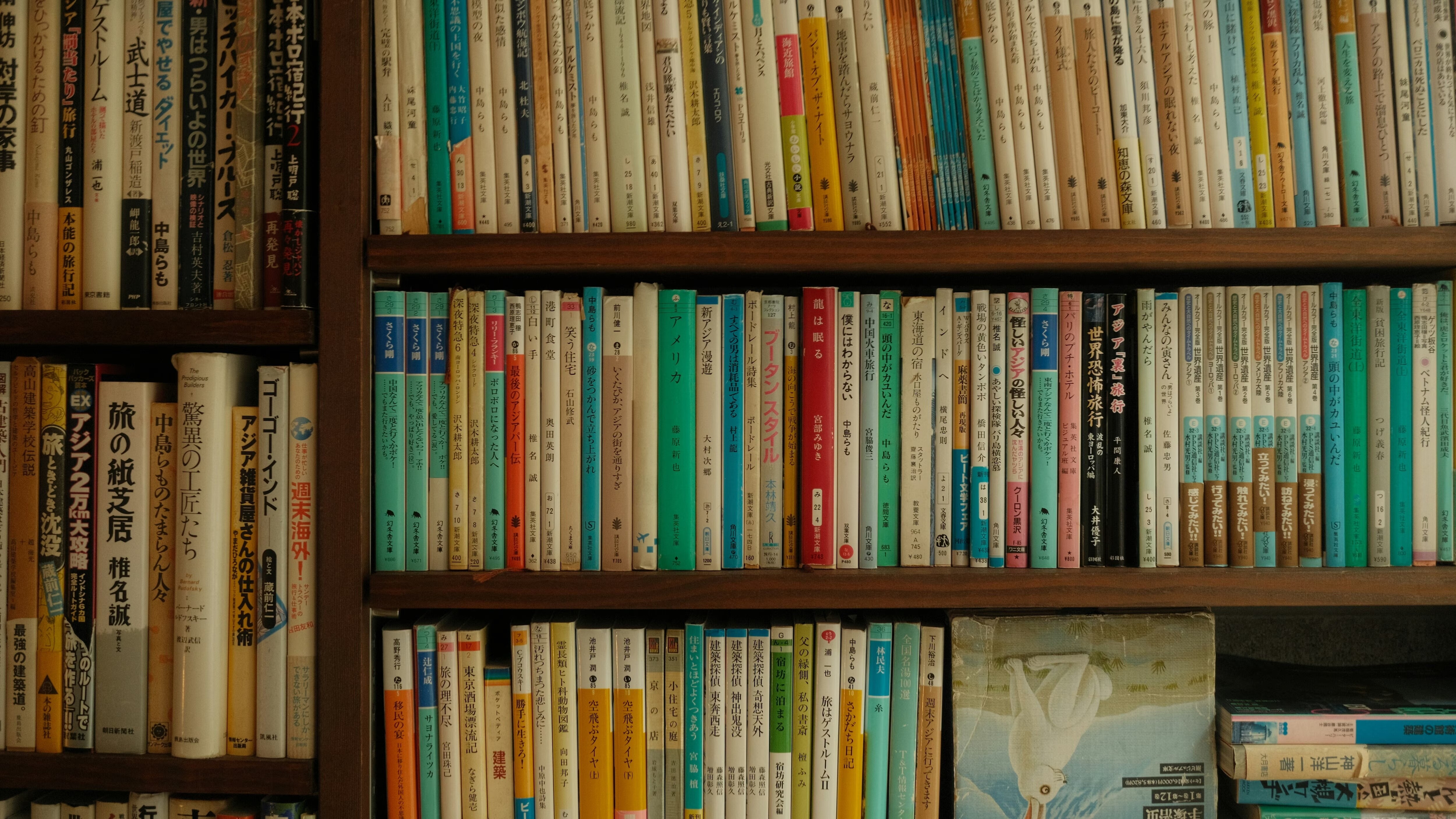

日本文学を世界に届ける、翻訳の役割

日本の作品が世界中の読者に読まれるためには、優れた翻訳者が必要です。 Image: REUTERS/Abdul Saboor

- 技術の進展、特にAI翻訳の発達に伴い、日本国内外における翻訳者の役割は「機械翻訳の編集」へと移行しつつあります。

- 一方、専門的知識や文化的感受性、微細なニュアンスが要求される領域においては、人間の翻訳者は依然として不可欠であり、文学分野においてその必要性は特に顕著です。

- 日本の作品が世界の読者へと広く届くか否かは、高度な技能を備えた翻訳者の力量に依存しており、そのための人材育成と支援が不可欠です。

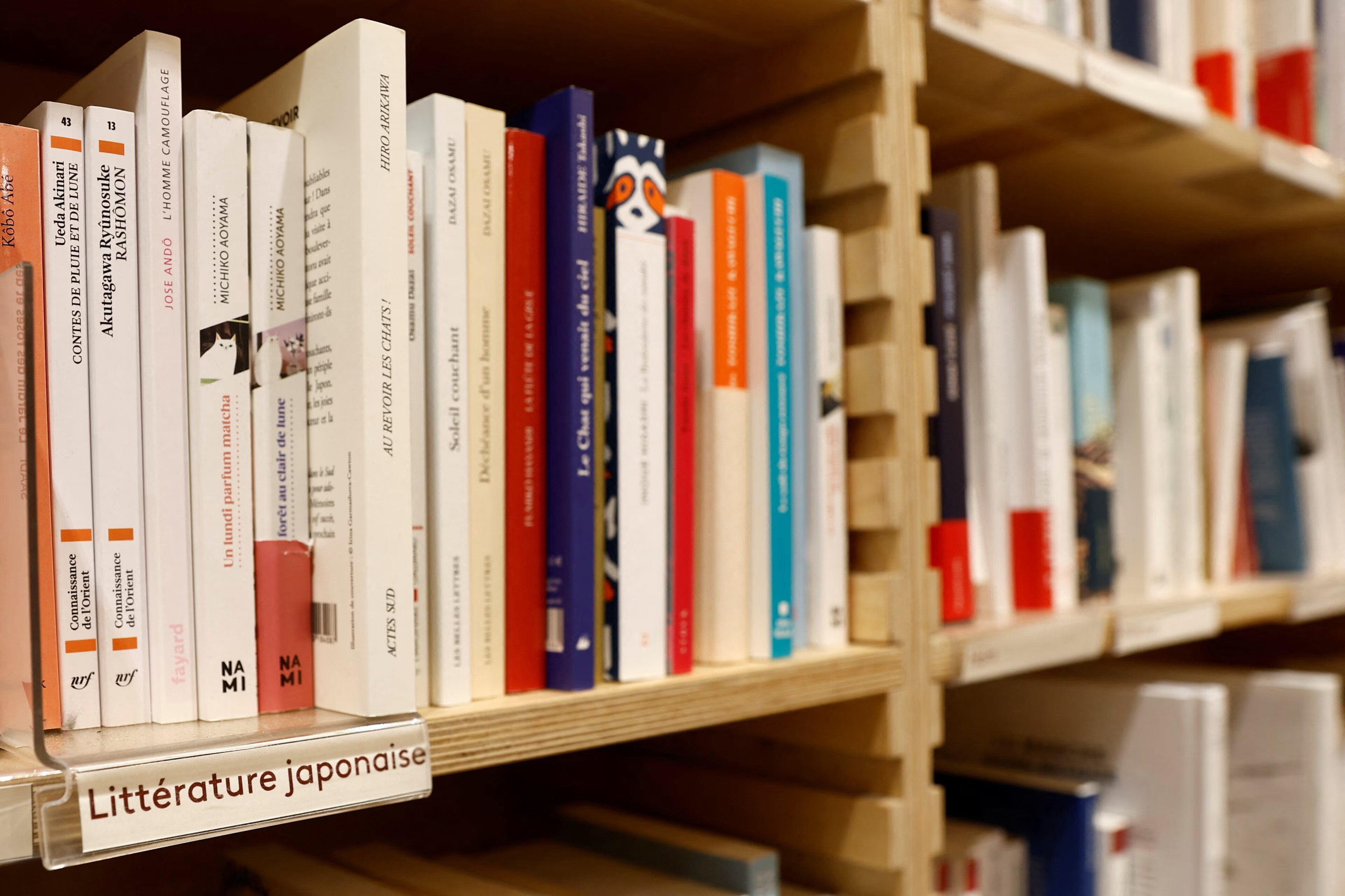

近年、日本文学はグローバルな舞台で存在感を増しています。日本の作家が生み出す作品は次々と多言語に翻訳され、新たな価値の創出へと結びついているのです。

その代表例が、柚木麻子氏の小説『BUTTER』(2017年)です。ポリー・バートン氏による英訳版が2024年2月に出版されると、英国でわずか1年間に28万部を売り上げました。これは、日本国内における2017年から同時期までの累計26万部を上回るものでした。2025年7月時点で、同作品は世界で100万部以上を記録し、37の国と地域で出版が決定。英国だけで販売部数が45万部に達するなど、その人気は急速に拡大しています。

『BUTTER』にとどまらず、2024年に英国で出版された翻訳文学のトップ40作品のうち43%が日本文学で占められ、日本の作品への関心の高さを裏付けています。さらに2025年には、王谷晶著『ババヤガの夜』(翻訳:サム・ベット)が国推理作家協会賞「ダガー賞」の翻訳部門を日本人作家として初受賞。また、川上弘美著『大きな鳥にさらわれないよう』(翻訳:米田雅早)が英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門の最終候補に選ばれるなど、近年の日本文学は国際的な評価を確立しつつあります。

翻訳をめぐる技術革新と課題

文学作品の海外展開において不可欠なのが、翻訳です。近年では、AIを含む翻訳技術の進歩により、グローバルなコミュニケーションの障壁は確実に低くなっています。ビジネスや旅行などにおいても、日常的に翻訳ツールが使われるようになりました。世界のインテリジェント言語翻訳市場は、2023年の12億8百万米ドルから、2032年には27億3,700万米ドルに達するといった予測もあります。

日本でも翻訳、通訳市場は、2023年度に2,960億円に達し、ドイツ発のAI翻訳サービス「DeepL」の利用は本国ドイツに次ぐ規模を誇ります。さらに2024年10月には、PR事業などを行うベクトルがAIにより動画を50ヶ国語に自動翻訳するサービスを開始。同社は、従来の人間による翻訳サービスに比べ、最大9割のコスト削減を可能にするとしています。

こうした技術の進展により、翻訳者の仕事は機械翻訳の「ポストエディット」へとシフトしつつあります。一方、専門知識や繊細な表現が求められる分野では未だに専門知識を備えた翻訳者が必要であり、特に文学作品の翻訳ではその傾向が顕著です。

文学翻訳を支える人材育成

文学作品の翻訳には、言語変換のスキルだけでなく、文化的背景を踏まえた表現力やニュアンスを再現する力が求められます。日本の作品が海外で出版される数は、こうした高度なスキルを持つ翻訳者の層に大きく依存するため、その育成が重要です。

日本財団は、2010年から2013年にかけ、英国イースト・アングリア大学の英国文芸翻訳センター(BCLT)で、優れた翻訳家の養成を目的とした日本文学翻訳ワークショップを開催しました。約一週間の開催期間中、作家と熟練の翻訳家が10人ほどの参加者と議論を重ねながら一つの作品を英訳。『BUTTER』を翻訳したバートン氏や『大きな鳥にさらわれないように』を翻訳した米田氏など、現在第一線で活躍する翻訳家を数多く排出しました。

さらに、この取り組みを通じて翻訳家同士がつながりあうことにより、翻訳家ネットワークという「インフラ」を形成し、翻訳をよりスムーズに行うことができる土壌が育まれています。また、翻訳家自身が関心を寄せる文芸作品を翻訳し、出版を企画する試みも広がり、これまで翻訳されることが少なかった女性作家による作品を含む、多くの日本文学が翻訳、出版されるようになりました。

文化庁も2002年から「現代日本文学翻訳・普及事業」(JLPP)を実施し、2015年までに約180のタイトルを翻訳・出版。2011年からは翻訳家の発掘と育成を目的とした翻訳コンクールを開催し、2025年も6月に募集が行われています。

こうした官民の継続的な取り組みは、今日の日本文学ブームを支える基盤となっています。さらに、機械翻訳が急速に普及する中、翻訳された文学作品への関心の高さは、優れた翻訳家育成の重要性を改めて浮き彫りにしています。

言語と文化を超えた共感を促す、翻訳の力

9月30日は、国連が定める「国際翻訳デー」です。AI技術の進展により、日常生活における言語の障壁は低くなりつつありますが、文学翻訳は依然として人間の繊細な感性を必要とする領域です。翻訳家は、単に言葉を置き換えるだけでなく、異なる文化や価値観への理解を促し、国境を越えた共感を生み出す存在です。分断が深まる世界において、文学作品の翻訳家は「文化をつなぐ架け橋」として、その役割をいっそう重要なものにしています。

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。