イノベーションで防災をリードする、日本の取り組み

テクノロジーの進展により、ゲリラ豪雨などの予報もより正確にできるようになります。 Image: Unsplash / Ayumi Kubo

- 日本はこれまで、地震、火山の噴火、洪水など、さまざまな自然災害を経験してきました。

- こうした経験から、災害を記録し、監視する伝統が根付き、地域の安全確保に役立てられています。

- 防災戦略の一環として最新のテクノロジーを活用することで、極端気象の予測精度が向上し、国民への警報発信が強化されています。

2025年は、日本の気象庁創立150周年の節目の年です。明治8年に創設された気象庁は、以来、気象、地震、火山などの自然現象を24時間365日体制で監視し続けてきました。観測データは集約・解析され、天気予報や、防災情報として社会に提供されています。

日本では自然災害が多く、こうした対策が不可欠です。国土技術研究センターによると、日本は、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火など、多様な自然災害が発生しやすい国です。全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%は日本で発生。世界の活火山の7.1%が日本に存在しており、自然災害による被害金額は、全世界の17.5%を日本が占めていると報告されています。

6月に開催された記念式典では、天皇陛下が次のように述べられました。「将来起こり得る大規模地震や火山の噴火などに対し、私たちの備えを今一度確認する必要があると強く感じます。そのためにも、自然現象を絶え間なく観測し、災害対応に資する情報を的確に社会に発信していくことが大切です」。

気象庁の創立以前から、日本では自然災害への備えとして、記録と監視の文化が根付いていました。古くは、720年に発行された『日本書紀』や、9世紀半ばの記録である『日本三代実録』などの古文書に災害の記録が見られます。また、災害の多い地域には、災害の種類を示唆する地名が付けられ、地域住民への注意喚起としても生かされています。こうした歴史的な知見は、現代の防災分析にも役立てられています。さらに近年では、最新のテクノロジーの活用により、災害予測やリスク評価の精度が大幅に向上しています。

最新テクノロジーによる予測精度の向上

台風や大雨、熱波、寒波などの気象に起因する災害は予測可能です。テクノロジーの進展に伴い、予測の精度は年々向上し、より精緻な防災計画が可能になっています。その一例が、局所的な気象事象の予測です。

台風による竜巻などの局所的な突風や、局所的な大雨は、甚大な被害を引き起こしますが、その予測には膨大な量の情報処理が必要であるため、長らく困難とされてきました。近年、スーパーコンピュータと高精度シミュレーターの組み合わせにより、こうした現象の予測が実現しつつあります。

富士通と横浜国立大学は、スーパーコンピュータ「富岳」と最新の気象シミュレーター「Cloud Resolving Storm Simulator(CReSS)」を組み合わせ、世界で初めて台風に伴う竜巻の予測に成功しました。また、NICT、大阪大学、防災科研などのチームは、雨雲を30秒間隔で高精度に三次元立体観測ができる次世代気象レーダ「MP-PAWR」2台と「富岳」を活用し、短期間に局所的かつ突発的に降るゲリラ豪雨の予測を目指し、連携を開始しています。これらの技術により、局所的気象事象を正確に予測することで、周辺住民が事前に避難行動を取るための判断材料を得ることが可能になります。

アラートによる迅速な備えと対応

異常気象や地震、噴火などの恐れがある場合、日本では携帯電話、地域のスピーカー、オンラインメディアでアラートが発信され、住民に対策を促します。

その一例が、環境省と気象庁が提供する「熱中症警戒アラート」です。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日夕方、または当日早朝に、環境省や気象庁のウェブサイト、およびYahoo!の天気アプリなどで通知されます。また、登録をすると、メールで直接アラートを受けることも可能です。2024年4月からは、より深刻な状況に対応する「熱中症特別警戒アラート」も導入されました。

また、現時点では予測が困難である地震、津波、火山噴火に関しては、発生直後に全国瞬時警報システム(Jアラート)が発動。影響が及ぶと予測される地域に住む人々の携帯電話や市町村の防災行政無線等などに、瞬時に警告音と、災害の種類やとるべき行動に関するメッセージが発信されることで、住民に即時に適切な行動を促します。

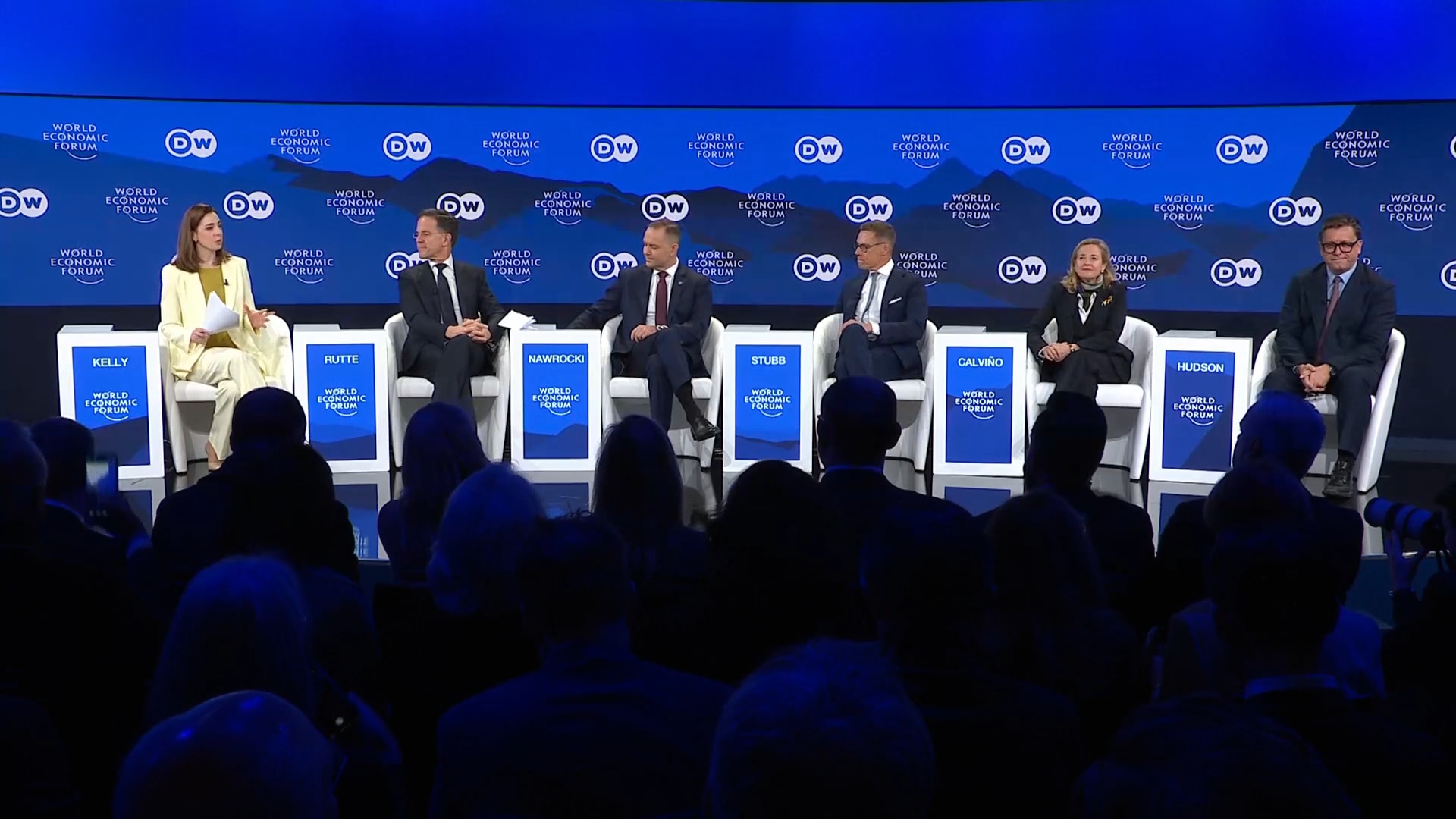

「備えあれば憂いなし」を実現するために

異常気象は、世界経済フォーラムによる「グローバルリスクレポート2025」において、短期的リスクの2位、長期的リスクの1位に位置付けられ、世界的に喫緊の課題として認識されています。国連防災機関(UNDRR)の報告書に基づく分析によると、1980年からの20年間と比較し、2000年からの20年間で洪水は約2.3倍、熱波は約3.3倍に増加しています。

異常気象や自然災害の増加は、世界中の人々の生命、経済、そして地域社会の安定に深刻な脅威をもたらしています。こうした災害のリスクを最小限に抑え、安全かつレジリエンスのある社会を維持するためには、精度の高い災害の予測に基づく的確な対策が不可欠です。

「備えあれば憂いなし」と言われるように、災害に関する予測の正確性や情報共有のスピードを向上し、防災力の強化と緊急対応の質を高めることが、災害による被害を最小限に抑えることにつながります。

気候変動により自然災害の頻度と深刻さが増す中、日本の先進的かつ能動的なアプローチは、災害に対するレジリエンスの構築とリスク軽減のモデルとなり得ます。日本の経験と戦略は、世界のレジリエンスのある地域社会と国際社会の実現に貢献する可能性を秘めていると言えるでしょう。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

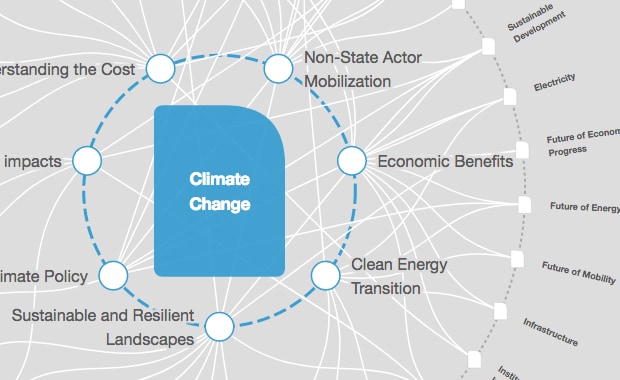

気候変動

関連トピック:

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。