脱炭素社会への移行に向けた日本の挑戦

2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指す日本では、太陽光発電などの再生可能エネルギーが主流のエネルギーとなるでしょう。 Image: Mark Merner, Unsplash

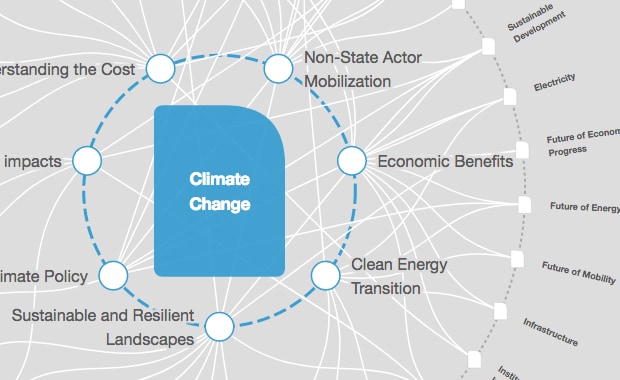

世界は今なお、コロナと気候危機という二つの危機に直面しています。こうした時代の転換点に立つ今こそ、私たちはより持続可能で強靱な経済社会へとリデザイン(再設計)していかなければなりません。そのために、日本は今、「脱炭素社会への移行」、「循環経済への移行」、「分散型社会への移行」という「3つの移行」に挑戦しています。

昨年10月、菅総理大臣は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指すと宣言しました。「グリーン社会の実現」は、政権の中心課題に位置づけられ、「積極的に温暖化対策を行うことが、産業政策や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながる」ということがうたわれました。

さらに11月には、衆議院・参議院の本会議において、気候非常事態宣言が決議されました。これは、日本において、気候変動対策の強化について党派的対立はないことの表れです。安定性と継続性によって、誰が政権を担っても、気候変動政策が揺るがないということは、日本の強みだと言えます。

私自身、これまで政府の目標引き上げや、石炭火力発電の輸出政策の転換を訴え続けてきた一人として、今回の宣言に大変身の引き締まる思いです。2050年までのカーボンニュートラルを実現するには、将来のイノベーションをただ待つことは許されません。再生可能エネルギー、電気自動車をはじめとする、今ある脱炭素技術を徹底的に世の中に普及させることが重要です。2050年カーボンニュートラルに向けては、「2030年までの10年が勝負」という思いで、日本が今取り組んでいる「脱炭素への移行」に向けた政策強化について3点、ご紹介します。

まず1点目として、地球温暖化対策推進法の改正の検討を進め、2050年カーボンニュートラルを法律に明記することを目指します。これにより、政策の法的な根拠を明らかにするとともに、政策の継続性を確保します。

また、カーボンプライシングについては、総理の指示の下、環境省と経済産業省で議論を進めていくことになりました。これは、長年、本格的なカーボンプライシング制度のあり方について議論を重ねて来た環境省としては、大きな前進であり、「温暖化対策を進めることが、成長につながる」という総理の言葉を体現する象徴的な動きだと言えます。

さらに、2050年カーボンニュートラルに向けた具体的な行程を検討するため、現在、地球温暖化対策計画の見直しを行っています。COP26までに、2030年に向けた我が国の取組について国連に通報することを目指します。

2点目は自治体と企業の動きです。

2050年排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」は、私が環境大臣に就任した直後は4自治体だったのが、現在200以上となり、人口規模では9000万人を超えました。こうした自治体の「宣言」を「実現」につなげるため、地域の計画作りや人材育成など、自治体の直面する課題について一気通貫でソフト・ハードの両面から支援して脱炭素地域を創出していきます。また、東京都や埼玉県では、既に排出量取引制度が導入されていることは心強い動きです。

さらに、菅総理の指示で設置された「国・地方脱炭素実現会議」の場も活用しながら、2050年を待たずに、2025年までの5年間の集中期間に、既存技術のパッケージ導入により、脱炭素を実現したモデルケースを各地に創り出し、その後、次々と地域の「脱炭素ドミノ」を起こして行きたいと思います。

企業の動きも加速しています。我が国のESG金融の規模はこの3年で6倍も増えました。企業の気候変動への取組、影響に関する情報を開示する枠組みであるTCFDの我が国の賛同企業数は世界第1位です。また、日本では、企業の内部で炭素の排出量に価格付けすることにより、脱炭素投資や対策を推進する仕組みである「インターナル・カーボンプライシング」を導入している企業が80社を超えるなど、企業の脱炭素経営の取組は着実に進んでいます。こうした取組を後押しするとともに、ローカルSDGsの実現に向けた地域金融機関による「ESG地域金融」など、ESG金融の普及・展開も促進していきます。

3点目は、ライフスタイルの変革です。2050年カーボンニュートラルを実現するには、経済・産業構造に加え、私たちの暮らしのあり方、例えば衣、食、住まい、移動のあり方など、すべてを変革する必要があります。

日本は、再エネと電気自動車を一挙に普及させる取組を開始しました。先の補正予算案でも、「動く蓄電池」としての電気自動車に対し、購入者に再エネ電力100%調達を条件として、購入支援額を倍増することを盛り込みました。再エネ電力とセットで電気自動車の導入を支援するのは日本で初めての取組です。また、環境省が所管する国立公園などにおける電気自動車の駐車料金の無料化や充電設備の設置を今年開始します。

こうした気候変動政策の強化により、政策の継続性や予見可能性を高め、我が国の脱炭素に向けた本気度を示して行きたいと思います。

私たちが団結すれば、未来は変えられます。2つの危機を乗り越えるために、世界の国が今こそ力を合わせて、持続可能な世界の実現に向けて、経済社会のリデザインを共に進めていきましょう。

このトピックに関する最新情報をお見逃しなく

無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。

ライセンスと転載

世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。

この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。

最新の情報をお届けします:

エネルギーの脱炭素化

「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー

世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。